這些年,環衛行業過的比較難!

在前端,垃圾分類、清掃保潔市場正瘋狂內卷,價格一降再降,同時市場化企業還面臨地方城投類平臺的不斷擠壓;在末端,國內生活垃圾焚燒市場已基本飽和,新建項目數量呈斷崖式減少。同時,全行業正共同面臨嚴重的費用拖欠問題,回款周期至今仍在不斷延長中……!

那么,這個行業還存在什么相對來說較為“空白”的領域嗎?也有,就是建筑垃圾的資源化利用!

建筑垃圾大數據:

265城24.1億噸,廣州、上海、重慶居前三

建筑垃圾領域一直缺少較為精確和權威的全國性統計數據。

2025年4月,生態環境部在對國家生態環境標準《建筑垃圾污染控制技術規范(征求意見稿)》公開征求意見時曾做出如下表述,“2023年我國建筑垃圾年產生量超過30億噸,占城市垃圾總量的40%以上,為排放量最大的城市固體廢棄物。建筑垃圾產生量快速增長的同時,資源化利用率卻相對較低,目前我國的資源化利用率僅10%~30%,主要為工程回填和再生產品利用等,與發達國家的80%~90%相比,差距明顯”。

從措辭看,這段文字所提到的幾個關鍵性數據,如“30億噸”、“10%~30%”,似乎主要還是估算,其估算依據或來自生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心發布的《全國固體廢物污染環境防治信息發布情況研究報告(2024年)》(以下簡稱報告)。

報告顯示,2023年,全國265城建筑垃圾產生量為24.1億噸;225城建筑垃圾資源化利用量為8.6億噸;188城市建筑垃圾填埋量為7.6億噸。

根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二十九條規定,“設區的市級人民政府生態環境主管部門應當會同住房城鄉建設、農業農村、衛生健康等主管部門,定期向社會發布固體廢物的種類、產生量、處置能力、利用處置狀況等信息。”這就是各地每年發布“固體廢物污染環境防治信息”的原因。

具體實踐中,定期發布固體廢物污染環境防治信息的“設區市”包括四大直轄市以及地級市,某度顯示,全國共有293個設區市。因此,報告中提到的建筑垃圾統計數據已覆蓋到全國大多數地區,具有參考意義。

為方便環衛同行,環衛科技網將報告中提到的建筑垃圾大數據摘錄如下:

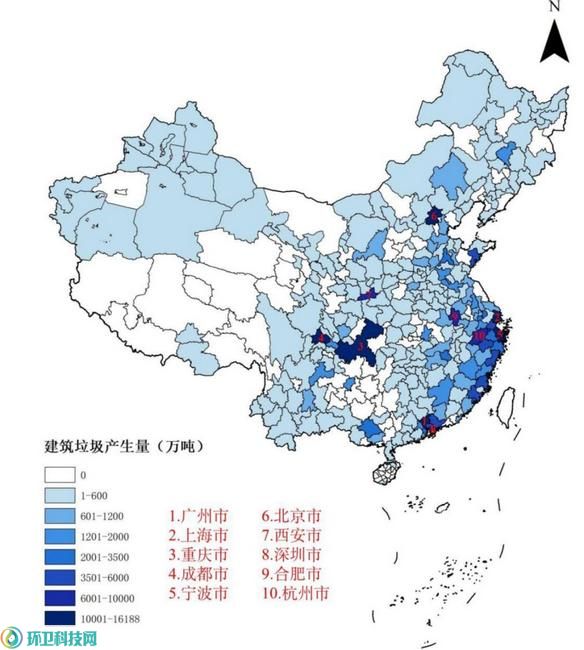

1.按地域統計:廣州產生量最大,成都資源化利用量最高

2023年,基于全國265個城市統計的數據,建筑垃圾產生量為24.1億噸,產生量排名前10位的城市依次為廣州市、上海市、重慶市、成都市、寧波市、北京市、西安市、深圳市、合肥市和杭州市,10個城市的產生量合計占產生總量的44.4%。

基于225個城市統計的數據,建筑垃圾資源化利用量為8.6億噸,資源化利用量排名前10位的城市依次為成都市、杭州市、合肥市、北京市、青島市、嘉興市、深圳市、南昌市、臺州市和廣州市,10個城市的資源化利用量合計占資源化利用總量的54.1%;

基于188個城市統計的數據,建筑垃圾填埋量為7.6億噸,填埋量排名前10位的城市依次為廣州市、深圳市、重慶市、泉州市、溫州市、福州市、廈門市、南寧市、合肥市和中山市,10個城市的填埋量合計占填埋總量的58.7%。

(空白表示《固體廢物污染環境防治信息年報》未發布相關信息)

圖1 2023年全國各城市建筑垃圾產生量

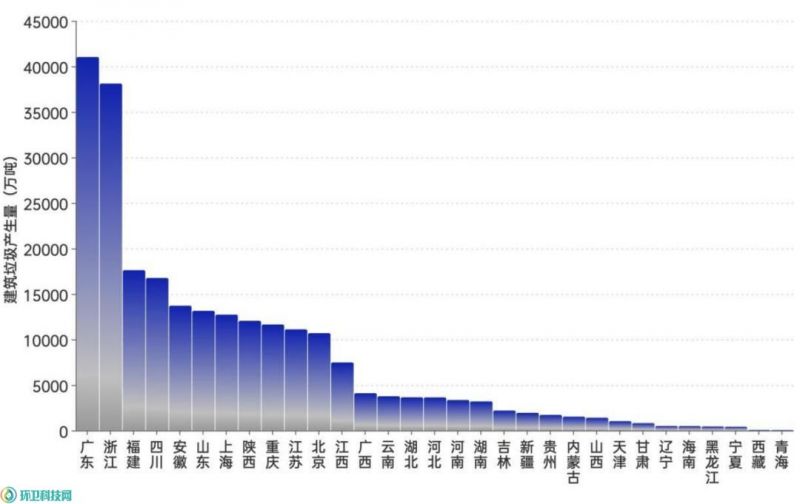

若以省計,2023年建筑垃圾產生量排名前五位的省(區、市)依次為廣東省、浙江省、福建省、四川省和安徽省,5個省份的產生量合計占全國產生總量的52.9%。

圖2 2023年全國31省(區、市)建筑垃圾產生量

資源化利用量排名前五位的省(區、市)依次為浙江省、四川省、安徽省、廣東省和山東省,5個省份資源化利用量合計占全國資源化利用量的66.1%。

填埋量排名前五位的省(區、市)依次為廣東省、福建省、重慶市、浙江省和山東省,5個省份的填埋量合計占全國填埋總量的64.0%。

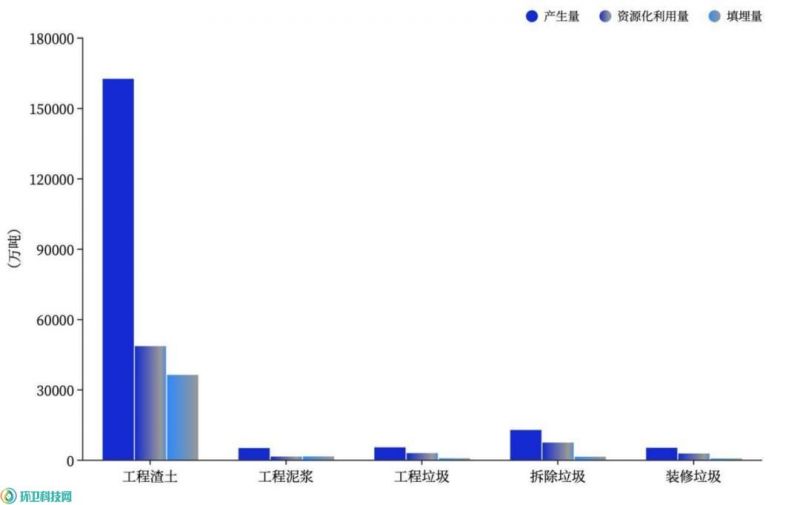

圖3 2023年全國31省(區、市)不同種類建筑垃圾產生量、資源化利用量和填埋量

2.按類別統計:工程渣土產生量占比最高

2023年,基于183個城市統計的數據,工程渣土產生量為16.2億噸;基于126個城市統計的數據,工程渣土資源化利用量為4.8億噸;基于122個城市統計的數據,工程渣土的填埋量為3.6億噸。

基于109個城市統計的數據,工程泥漿產生量為5001.9萬噸;基于68個城市統計的數據,工程泥漿資源化利用量為1381.4萬噸;基于65個城市統計的數據,工程泥漿的填埋量為1420.3萬噸。

基于133個城市統計的數據,工程垃圾產生量為5304.8萬噸;基于92個城市統計的數據,工程垃圾資源化利用量為2862.4萬噸;基于77個城市統計的數據,工程垃圾的填埋量為646.8萬噸。

基于157個城市統計的數據,拆除垃圾產生量為1.3億噸;基于118個城市統計的數據,拆除垃圾資源化利用量為7341.0萬噸;基于88個城市統計的數據,拆除垃圾的填埋量為1315.0萬噸。

基于152個城市統計的數據,裝修垃圾產生量為5118.7萬噸;基于112個城市統計的數據,裝修垃圾資源化利用量為2688.1萬噸;基于86個城市統計的數據,裝修垃圾的填埋量為561.2萬噸。

3.處理設施統計:200城共2448座

2023年,基于200個城市統計的數據,共有建筑垃圾處理設施2448座,已公布數據的城市中建筑垃圾處理設施單位數量排名前五位的省(區、市)依次為浙江省(828座)、廣東省(278座)、陜西省(125座)、山東省(120座)和云南省(105座)。基于191個城市統計的數據,建筑垃圾處理能力為15.2億噸。

從以上數據可以看出,生態環境部關于“2023年我國建筑垃圾年產生量超過30億噸”的估算應該比較準確,“資源化利用率僅10%~30%”的估計雖然跨度略大,但建筑垃圾資源化利用水平遠低于發達國家這一論斷,則應該是準確的!

與生活垃圾接近100%的無害化處理率相比,建筑垃圾資源化利用率確實是低的可怕!

因此,建筑垃圾資源化利用,可能是目前行業內唯一仍稱得上“空白”的細分領域!

政策推動、環保倒逼,

建筑垃圾資源化利用箭在弦上

2025年6月6日,國務院辦公廳轉發住建部《關于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》(國辦函〔2025〕57號)。意見提出,要“堅持問題導向與系統治理相結合、存量治理與增量控制相結合、有效處置與資源化利用相結合、政府主導與社會參與相結合,健全城市建筑垃圾治理體系”。

并要求“到2027年,健全城市建筑垃圾治理體系,完善建筑垃圾管理法規政策和標準規范,建筑垃圾全過程管理制度得到有效落實,偷排亂倒問題得到有效遏制,全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上,城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成”。

2027年,全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上!這一目標相當具有挑戰性,因為從現在到2027年底僅余兩年半的時間,目前建筑垃圾資源化利用率只有10%~30%,取中間數20%,那么如果每年沒有10個點以上的提升,是無法完成目標的。

在稍早的2025年5月26日,生態環境部已宣布,第三輪第四批中央生態環境保護督察全面啟動,將重點關注“固體廢物特別是建筑垃圾處理處置情況”。

一個月后,在2025年6月25日的生態環境部6月例行新聞發布會上,生態環境部相關負責人宣布,經國務院同意,生態環境部、最高人民法院、最高人民檢察院等8部門近日聯合啟動全國非法傾倒處置固體廢物專項整治行動,計劃用3年左右時間,在全國范圍內開展集中整治,遏制非法轉移傾倒處置固體廢物高發態勢。

專項整治行動的主要對象之一就是建筑垃圾!行動期間,將嚴查非法傾倒處置固體廢物行為,依法及時查處非法傾倒填埋固體廢物的產廢單位、運輸單位或個人,有效斬斷“黑色”利益鏈條,對嚴重污染環境或對公共財產造成經濟損失,涉嫌構成犯罪需依法追究刑事責任的,應依法加快查處,提高法律震懾力。

同時,生態環境部還在門戶網站開設了非法傾倒處置固體廢物線索征集專欄,重點征集非法傾倒填埋建筑垃圾等固體廢物的污染環境行為。

“政策推動”與“環保倒逼”雙管齊下,對地方政府來說,建筑垃圾資源化利用已是箭在弦上,不得不發!

但這一“箭”究竟怎么發?瞄向何處?仍是個大大的難題!

行業隱憂:

政府以“管”為主,企業無利可圖

雖然建筑垃圾資源化正面臨前所未有的發展機遇,但現實中該行業的發展卻困難重重。

首先,地方政府對建筑垃圾的管理思路仍然是“管制”當頭,本質是“堵”。從事建筑垃圾相關業務須獲當地環衛主管部門的行政許可,日常管理則嚴重依賴不定期對建筑垃圾產生單位和相關運輸、處置企業開展行政執法。然而,建筑垃圾存在“多頭管理”,需要住建、城管、環保、交通等多部門聯合執法才最為有效,但由于部門協調存在難度,常態下往往只有城管環衛一家在執法,由于執法成本高,人員有限,執法力量不足,各地的建筑垃圾管理漏洞頗多,根本就堵不住,即便是上海、浙江這樣的環保“優等生”,也曾登上環保督察的頭條。

必須要重視了!7個省份建筑垃圾處置問題被中央環保督察點名通報!

這些或許可以證明,建筑垃圾管理的老路是走不通的,必須要從“管制”思維轉向“服務”思維,要變“堵”為“疏”,在管好建筑垃圾產生、運輸和處置過程中的違法違規行為的同時,更需要有服務意識,要相關企業做好支持和配合工作,讓他們知道怎樣才能合法合規的處理建筑垃圾。

筆者淺見,就建筑垃圾全鏈條而言,相關主管部門其實只需要盯好“兩頭”,也就是建筑垃圾的產生源頭和建筑垃圾的末端處置,這代表著兩大問題:建筑垃圾從哪兒來?建筑垃圾到哪里去?

在源頭,要求建筑垃圾產生單位按標準對建筑垃圾分類,優先就地再利用,并與正規的建筑垃圾運輸、處置企業簽約,明確建筑垃圾量和去向;在末端,合理開放建筑垃圾暫存和處置市場,確保建筑垃圾有處可去,鼓勵形成建筑垃圾調配、處置收費競爭機制,借助建筑垃圾的自身價值,讓建筑垃圾物盡其用,盡可能用市場手段調節建筑垃圾產生和去向。

至于中端的建筑垃圾運輸,這個環節早已高度市場化,在前端和末端都實現正規化的前提下,中端運輸市場“被動”走向規范是遲早的事。即便在運輸過程中出現違法行為,也自有交警部門按交規去查處。

如此一來,便可逐步建立起一個覆蓋建筑垃圾產生、運輸、處置鏈條的良性循環。

其次,建筑資源化亟待形成一個“利益分享”機制。對于市場而言,每一個環節上的相關企業都需要考慮成本和收益,否則不可能真正實現常態化的建筑垃圾資源化利用機制。

舉個簡單的例子,目前政策和標準都要求在源頭對建筑垃圾進行分類,并明確了分類方法,將建筑垃圾分為工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾5類。

這無疑是正確的,因為建筑垃圾分類是建筑垃圾資源化利用的前提條件,不分類的建筑垃圾就只是垃圾!然而,現實中除了末端的處置企業外,沒有任何一個環節上的企業存在分類動力,因為這明顯是件出力不討好的事!

因此,既然要求建筑垃圾分類,就必須要有一個“受益”機制激勵相關責任人產生分類的內在動力,而不能單純靠執法手段去“壓迫”其分類!然而,如何建立這樣一個“受益”機制?是需要包括行業主管部門、專家智囊和相關企業在內的所有人去深入思考并實踐探索的。

日本經驗:

如何讓建筑垃圾回收利用相關主體形成閉環?

筆者在查找相關資料時看到這篇文章《日本建筑垃圾回收再利用的制度構建及啟示》[1],或許能提供不少借鑒。

這篇文章指出,日本以2002年開始實施的《建筑廢棄物再生利用法》為標志,構建了建筑垃圾回收再利用制度。該制度采取準入許可證制度、公共建筑綠色采購和建筑垃圾傳票制度等具體措施,使建筑垃圾回收再利用涉及的各相關主體形成閉環流程。

日本也要求對建筑垃圾實施分類,但分類方式與我國不同。根據日本《廢棄物處理法》和《資源有效利用促進法》規定,建筑工程的副產品分為建筑垃圾、建筑砂土及其他有價值資源。從可否再生利用的角度,將建筑垃圾分為有害物和可再生利用物,其中后者包括瀝青混凝土塊、混凝土塊、建筑廢棄木材、建筑污泥、建筑混合廢棄物等。

圖4 日本的建筑垃圾回收再利用流程

這種分類方式的優勢在于:一方面,這種基于不同材料有用性和有害性進行分類的方式可實現建筑垃圾的潛在價值最大化,充分實現物盡其用和變廢為寶;另一方面,便于日本環境省和國土交通省對各種類型的廢棄物分別制定明確的回收目標,以及統計回收再利用成效。

文章指出,日本全部建筑垃圾資源化利用率從1995年的42%提高到2012年的96%,與我國至今仍停留在“10%~30%”相比,成績斐然!

這篇文章的全文可以在互聯網上免費查閱,鏈接見參考文獻。

參考文獻:

[1]《日本建筑垃圾回收再利用的制度構建及啟示》,日本問題研究,https://rbwtyj.hbu.edu.cn/CN/10.14156/j.cnki.rbwtyj.2019.06.002。

官宣:環衛科技網是干啥的?

2024-07-17

中再生發起六省八地協同試點,打造再生資源“美團”“京東”!

3小時前

世界廁所日:無論世界如何改變,有一件事是不變的…

6小時前